選挙権が18歳からになった最初の総選挙が迫っています。

あちこちで若者の投票率をあげようと、いろんな呼びかけが行われています。

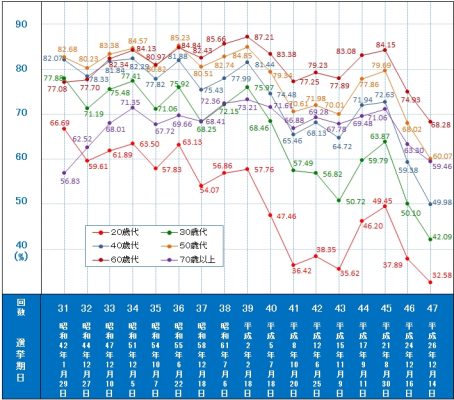

グラフは年代別の投票率を表したもの。※明るい選挙推進協会より

前回の衆議院総選挙、20代の投票率は33パーセント。

子育て世代である30代、40代の投票率も50パーセントを切っています。

20代より高いとはいえ、そのさらに上の50代・60代が60パーセント以上あるのと比べたら褒められたものではありません。

「子どもに期待してます」

という『大人』の言葉をきくたびに、子どもや若者に期待する前に『大人』である自分ができることやってる?と反問したくなります。

まず30代40代が投票に行くこと。

若者に期待するのはそれからです。

僕自身も恥ずかしながら20代のころは選挙に関心がありませんでした。

唯一関心を持った投票行動は2001年の郵政選挙。

今となってはこれも世間の風にあおられただけで、自分で考えてへんかったなぁと思います。

思い出してみると、僕が子どもの頃親や周りの大人から聞いた政治の話は、

「誰に入れても同じ」という投票の意味を否定する言葉でした。

そりゃ、興味もたんわな。

いや、僕も40代のおっさんになったからわかるんです。

政治の話題ってデリケートで、夫婦間ですることも面倒だし、世間でするなんてとんでもない。避けて通りたいです。

「誰に入れても同じ」と斜に構えたい気持ちにも、

(中二かよ!と突っ込みたい気持ちは横に置いて)共感します。

今も正直、ここでこの程度の話でも躊躇しながら書いてるくらいですから。

それでも、です。「父親として子どもに伝えたいこと」という意味合いでFJK副理事長として書きます。

ーーー

面倒くさいかもしれないけど、選挙のときくらいちょっとは政治を夫婦の話題にすべきです。

未来の有権者のために。

ウチは妻と僕で政治に対する感覚が大分違うので、選挙の時ちょっとくらいの話でも結構面倒くさくなってました。

それでも話題にできるのは3つの点で一致しているから。

・政治の話は大事

・支持政党が違っても大丈夫

・選挙には子どもも連れて家族全員で行く

最近はお互い意見を戦わせずに、

「そやな、そっちはそう思ってんねんな」

と、違いを確認するだけで終わってます。

正直夫婦で議論って、メリットよりデメリットが大きい。

お互いの違いを知るだけで十分です。

それはそれ、これはこれ。

政治に対する意見が違っても家族はやっていけるんです。

このスタンス自体がわが子に対する教育だと僕は考えています。

もう一つ、今回の選挙で夫婦が一致したこと。

絶対選ばない政党2つが同じでした。

これが一致するのはウチでは珍しいです。

ちなみに、誰に・何党に入れたのかはお互いに聞きません。

総務省の去年のキャンペーン。

「選挙はマナーだ!」

今回こそ大々的にやってほしかったな。

和田 憲明

最新記事 by 和田 憲明 (全て見る)

- 【告知】FJK的オンライン読書会#3 4/16(金)21:00~22:30 - 2021年4月11日

- FJK映像制作サロンはじめました - 2020年8月30日

- 警備員さんはアグレッシブ - 2019年4月25日

- 通学路の女性はロールモデルだった - 2019年4月24日

![[FJK] NPO法人ファザーリング・ジャパン関西公式サイト](http://fjkansai.jp/img/logo.png)