「ドラゴンクエスト」と並び、日本が生んだ超大作RPG「ファイナルファンタジー」。

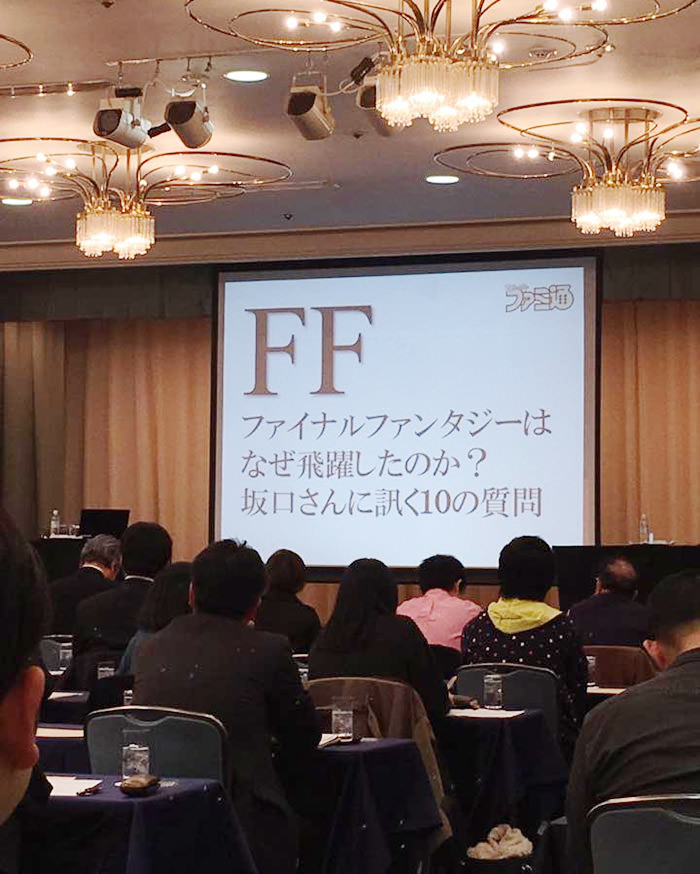

その生みの親である坂口博信さんの講演会があるということで、急きょ京都まで飛んでいったんですが、とにかく面白くてあっという間の1時間でした。

FFはなぜ生まれたのか?

いろんなところで聞かれる質問ですが、坂口さんはうれしそうに答えてくれていました。

「ウルティマ・ウィザードリィなどのPCゲームに衝撃を受けたから!」

これね、ドラクエの生みの親である堀井雄二さんも同じことを言ってました。

つまり、ドラクエもFFも、はじまりは「ウルティマ・ウィザードリー」ってことになるのかもしれません。

こうして、ドラクエから遅れること1年、ファイナルファンタジーは世に誕生したのでした。

やりたいことが表現できない

当時、ハード機はファミコンです。

僕らにとっては衝撃的でしたが、彼らゲームプログラマーにとっては、もともとの出発点がPCゲームだったので、自分の思い描くものをとても表現しきれなくて、相当な苦労があったようです。

ドラクエも、ひらがなをすべて登録せず、使う文字数だけを記憶させて容量を削ったほどだといいます。

容量の限界との戦いは、僕らの想像以上に過酷なものだったんだろうということだけは、今回お話を伺って改めて感じさせられました。

でも、それって裏を返せば、技術的に映像化できないなか、それを超える映像が制作者の頭の中にあったってことですよね。

この話を聞いていて思い出したのは、スターウォーズ。

スターウォーズがエピソード4からスタートした理由の一つは、エピソード1~3は当初、撮影技術、映像技術的に映画化は不可能だといわれていたからだそうです。

FFもスターウォーズも、もちろんドラクエも、本当にすごいなと思います。

ダイバーシティーなチームのチカラ

ファイナルファンタジーが飛躍した一つのキーワードは、チームだったそうです。

当時、プログラマーは英語でしか会話ができなかったことで、プログラマーに構想を伝える段階でメンバーの意思統一を図らざるを得なかったことが、開発の進行を大きく手助けしてくれていたと言います。

なるほど、それは今で言うところのダイバーシティーですね。

やはり、多様な人種で構成されるチームは高い生産性を誇ることがよくわかります。

だからこそ、ファイナルファンタジーは、ドラクエの後発であったにもかかわらず、大きく飛躍を遂げることができたのかもしれません。

水と油の関係を面白がれ

ファイナルファンタジーは、とにかくストーリーとキャラクターの特徴が秀逸です。

それは、当初のドラクエにすらなかった要素だと思います。

いろんな理由から、とにかくストーリーとグラフィックを常に意識していた坂口さんですが、彼自身「システムとストーリーは水と油の関係です。」と語っています。

僕は開発はよくわかりませんが、あっちをとればこっちが立たずになるものなんだそうです。

ですが、それでも坂口さんは両方の最高水準をひたすら追求します。

水と油をどう融合させるかが面白くて仕方がないんだとか。

「遊び心を持って突き詰める。」

これからの働き方にもっとも必要な要素です。

このようなポイントがたくさんちりばめられているからこそ、ファイナルファンタジーはここまでこられたのかもしれませんね。

彼らを見習い、僕もまた頑張ろうという気持ちに灯がともりました。

人の話を聞くって言うのはやはり大事です。

以上、ファイナルファンタジーやりたい・・・篠田でした。

篠田 厚志

最新記事 by 篠田 厚志 (全て見る)

- 息子との会話でわかった投票率をあげる方法 - 2019年4月22日

- 子どもから「好き」と言われるパパになるには? - 2019年1月30日

- 1096日、ありがとうございました。 - 2018年12月31日

- 年末の東京ディズニーリゾートはヤバい! - 2018年12月30日

![[FJK] NPO法人ファザーリング・ジャパン関西公式サイト](http://fjkansai.jp/img/logo.png)